福地有福 | 闽江问“马”

来源:福州市民政局、福州市马尾区人民政府网站、马尾的事儿等

时间:2025-07-28 10:08

马尾区地处福州市城区东南部,位于闽江下游北岸,东北部以山地为主,南部由闽江河流冲积形成平原,背山、面水、临海,山清水秀。马尾地名源自闽江下游的马江(又称“马头江”),明万历年间所修的《福州府志》记述:“闽东界有江曰马头,在城东南五十里,闽县之极南界。纳西北众流于海,风涛凶涌,中有巨石焉,如马首状,随潮隐见,舟行必戒避之,故名”。状如马首,此处水流湍急,时有覆舟。明代郑和下西洋船队,曾在礁上设置灯塔,消除航行患害。围绕着石马的传说,浮礁的马尾巴指向的闽江北岸中岐一带逐渐被称作“马尾”。1951年设马尾镇人民政府,属闽侯县第三区公所。1982年设马尾区。马尾自古就是福州的水上门户,傍水而生,依水而兴。清同治五年(1866年)几经考察勘探,因水深土实,被定为创办船政的官界地,兴建船厂、学堂等,成为了中国近代工业、近代军事和科技教育乃至近代海军的摇篮。

马尾区的“马”,从何而来?

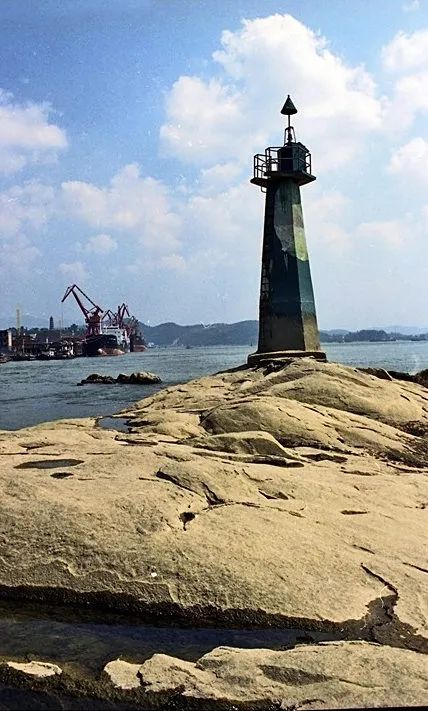

有关马尾的“马”,在历史记载上有多种不同的称呼叫法,常见的则是“石马”,源自南宋纯熙年间编撰的地方志《三山志》,顾名思义,是匹石头马。石马潜藏在近岸的江水中,实际是一丛暗礁,明代正德年间所修的《福州府志》对这匹石马有简明扼要的记述:“有巨石如马,潮去则见,潮来则没”。明王朝以前,石马是江上航行的大害,因暗藏水中,周边漩涡多、水流湍急,到了夜间更难辨别,常有船只在石马附近罹难。 仍然是正德《福州府志》记载,石马在明代永乐年间被人力“驯服”,当时正值中国航海史上的壮举——郑和下西洋时,闽江下游江段曾是庞大的郑和船队重要的停泊聚集地,三保太监郑和为了消除航行患害,当时在石马上凿石立柱,每到日落时分更在石柱上置灯,“永乐间,太监郑和于此凿石立柱,夜则设舟夫置灯其上,舟人往来得有所示,无骇触之患。”从此,石马上就有了航标灯桩,逐渐从江上令人闻之色变的大害变成了本域的一处重要地标。 历史上受这一本地著名地理标志的影响,在石马的周边便渐渐衍生出了很多和“马”有关的地名。位于石马北侧岸上的中岐一带于是乎得名马尾,与之相对应,在马尾的江对岸,也就是石马南方的江岸上,长乐营前就有一座叫作马头的村落,而马尾附近的闽江江段也有马头江、马江等古称。

罗星塔

中国有成千上万座古塔,为何唯有这座被称为“中国塔”?福州是海上丝绸之路的重要起点。而罗星塔是海上丝绸之路起点的航标。

在闽江下游三江汇合处,有座罗星山,山上有塔,因地而得名,就是罗星塔。由于地理位置的重要,明初就标绘在郑和的航海图和以后的航海针经图册里。作为国际公认的海上重要航标之一,也是闽江门户的标志。相传为南宋柳七娘超荐其夫亡灵而建。明万历年间(1573~1620)塔毁,天启四年(1624)福州著名学者徐火勃等倡议,在原塔座上重建。塔为八角七层仿楼阁式石塔,以花岗石砌筑,中空,通高30米。塔座为须弥座,直径8.6米,一层朝西南设门,二层以上周圈设栏杆,塔内有石阶,通连至顶,檐角上均装有八方佛和泄水檐,塔顶嵌塔刹,塔身二层外壁镶有罗星塔铭。塔于1961年灌浆加固,增设护栏和更换铁球顶刹。 2013年公布为第七批全国重点文物保护单位。

相传,一两百年前,外国船舶来到到福州闽江口,在外海远远就可以望见罗星塔,自然会抑制不住地欢呼:,“china tower”,意思就是“中国塔”。约定俗成,罗星塔在国际上就有了“中国塔”的称呼。罗星塔,世界邮政地名称为“塔锚地(Pagoda Anchorage)”。

你是否留意过脚下,马尾的市政道路围绕船政文化主题,采用了福州历史名人名字、历史事件等进行命名或更名。

船政路:西起魁岐路,向北折向东至六江村,位于铁路以南,以船政学堂命名。福建船政由清政府于1866年创办,是清末洋务运动的重要组成部分。左宗棠、沈葆桢等清廷重臣,从西方引进技术、设备和人才,在福州马尾设局造船,兴办学堂,筹建海军,凡八年努力,崛起了当时中国乃至远东地区规模最大的造船基地——福建船政。

宗棠路:由“创安路”更名为“宗棠路”。左宗棠是清末洋务运动的重要推动者,曾就读于长沙城南书院,二十岁乡试中举,但此后在会试中屡试不第。他留意农事,遍读群书,钻研舆地、兵法。一生经历了湘军平定太平天国运动、洋务运动、平叛陕甘同治回乱、收复新疆以及新疆建省等重要历史事件。官至东阁大学士、军机大臣,封二等恪靖侯。中法战争时,自请赴福建督师,光绪十一年(1885年)在福州病逝,享年七十三岁。追赠太傅,谥号“文襄”,并入祀昭忠祠、贤良祠。

葆桢路:由“创新路”更名为“葆桢路”。沈葆桢,这位福建侯官(今福建福州)人,不仅是中国近代造船、航运、海军建设事业的奠基人之一,还是清朝抵抗侵略的封疆大吏林则徐的女婿。

兆锵路:由“东滨一路”更名为“兆锵路”。陈兆锵,字铿臣,闽侯县螺洲乡人,于同治十三年考入福州船政学堂管轮班,经过8年4个月的刻苦学习后毕业。在随后的海军生涯中,他参与中日“甲午海战”,战功卓异,因此荣获一等“文虎章”,并奉命赴英国留学。回国后,他继续在海军事业上贡献自己的力量,甚至在民国元年以少将衔首任江南造船所长。在马尾船政局11年的任期内,他不仅制造了15架飞机,培养了56名飞潜学生,还重建了“昭忠祠”,并增设了发电厂,以服务当地百姓。

扫一扫在手机上查看当前页面