海沧区,2003年由杏林区更名而来。在此之前,海沧成为一乡、一镇的代表仅可追溯至民国末年,当时驻地在海沧社的海澄县四区易名为海沧区,其所辖乡镇渐由沧江镇、新霞乡、金钟乡缩编为海沧乡、金钟乡。至1946年以后,海沧作为鼎美以东、以南片区的代称才真正稳固而得以延续,在这之前,海内外的人们,更偏向于将这块区域称作“三都”或者“海澄县三都”。

嘉靖年间,福建人在突破海禁从事通番业务方面早已闻名全国,当时的区域代表为“漳州属县,诏安有梅岭,龙溪有海沧、月港;泉州属县,晋江、南安连界有安海;福宁有桐山”等。为了遏制沿海通番的持续发酵,在最开始的嘉靖九年,巡海道移镇漳州,并于位置居中的海沧设立安边馆,以对以上沿海人民下海行为进行监视、镇压;之后的嘉靖二十七年,仿海沧安边馆形式,军方于南境的梅岭设“梅岭公馆”,亦名安边馆,主管漳南地区沿海事务;不久后的嘉靖三十年,又于月港建靖海馆,取代了安边馆成为漳北海上管理中心;最后在嘉靖四十二年,改靖海馆为海防馆,易通判为海防同知,此即后来海澄县的前身。

隆庆初年,九龙江口在经历了嘉靖倭乱及通番海贸的阵痛之后,已然跃居为明朝经营海洋的主要对外口岸。当时,福建巡抚涂泽民为追剿曾一本,曾亲赴漳州坐镇,并将船队安置在九龙江口南、北岸的月港和海沧。在其《与李总兵书》《咨总督军门》中,就曾两次提到了闽粤战舰停靠港澳的安排,“闽船泊于南岸月港,广船泊于北岸海沧”。从中可以看出,在明朝福建的最高长官眼里,海沧是和月港具备同等地位的,只不过海沧属深水港,更适合船大且吃水深的广船停泊,仅此分工不同而已。

由此,早在嘉靖、隆庆年间,海沧便已经是九龙江北岸举足轻重的要塞,是与月港不相伯仲的存在。只是至海澄县建治月港后,海沧便成为广义上月港的组成之一。

海沧的沧江古镇因依江而建而得名“沧江”,曾是海上丝绸之路的起点之一,与古商路相通,历史上是厦门最繁华的商业重镇之一,与中山路相媲美。

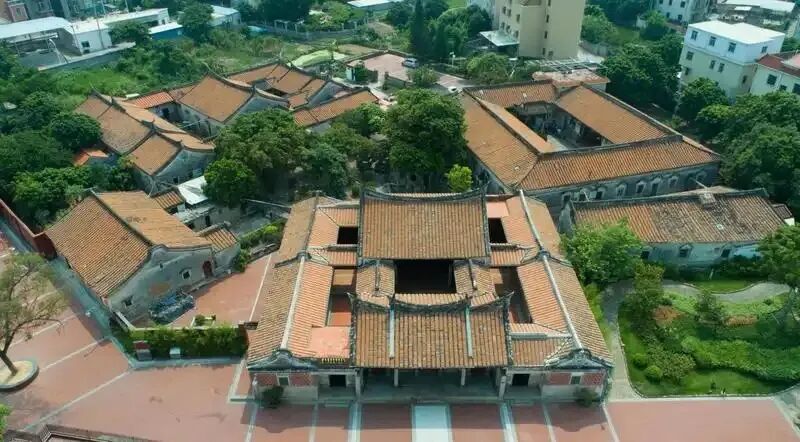

航拍沧江古镇

沧江古镇的历史可追溯至宋代,真正兴起则在明代。“彼时这里不只是商品集散地,更是‘过台湾下南洋’的起点。”海沧区政协文史学委副主任廖艺聪指出,古镇承载着无数人的生计梦想,亦是海上丝绸之路的重要发端。

明代泉州刺桐港没落,海上丝路重心移至漳州九龙江出海口的月港。地处月港北岸的海沧,凭优越区位崛起为对外贸易重镇。因“沧江归海,海润沧江”得名的海沧,古时设渡口连通古商路,沧江之上商船往来如梭,西班牙、葡萄牙、荷兰商人及非洲东海岸商贩在此汇聚,成就热闹的国际贸易图景。

昔日繁华的沧江古镇老街

古镇核心的海沧老街,以骑楼建筑为特色。东西向的海沧大街,与南北向的海沧新街、横街构成商业圈,衔接多条陆上古商路,既是海陆商品集散地,也是南洋侨批的汇寄中心,堪称海沧的商业与文化核心。“这条老街曾是海沧最繁华的地带,在老海沧人心中堪比厦门中山路。”海沧区柯井华侨文化交流中心主任张志坚介绍,自明隆庆年间至民国初期,这里是漳州、龙岩及洋人往来厦门的要道,更是中外商贾的落脚地,见证了海上丝路的繁荣。明清时期,无数居民从这里购票,经厦门港换乘前往东南亚,开启商贸与生活新篇。

沧江古镇的莲塘别墅

如今,随着海沧大桥通车、商业中心转移,老街褪去昔日繁华,年轻一代多已外迁,留守者以老人为主。但古朴风貌中仍留存着历史痕迹:古韵十足的骑楼、浓郁的闽南风情,以及沧江上的千年古桥黄公桥,不仅吸引着访古者,也成为影视剧组的取景地,让古镇的丝路故事得以延续。

古镇内保留了许多历史遗迹,如莲塘别墅、金鼓楼、黄公桥等,它们见证了古镇的繁荣历史。

扫一扫在手机上查看当前页面