湖里区位于厦门岛北部,南与思明区交界,东、北、西三面临海,分别与翔安区、集美区、海沧区隔海相望。湖里原名竹坑,由长岸、上何、村里、湖里、徐厝、蔡厝、薛厝7个自然村组成,以湖里村最大,人口也最多。因湖里村古为滨海湖泊凤湖,后形成洼地,遂名湖里,又名竹坑湖。从1982年资料看,海外华侨的来信仍习惯称其为竹坑湖。所谓“里”,则是古代县的基层行政单位。正如顾炎武在《日知录》卷二十二中所述:“以县统乡,以乡统里。”再者,居民聚居的地方也称“里”。《毛传》中一句话:“里,居也。二十五家为里。”因为杨氏最早聚居于凤湖之地,作为凤湖中的一个村,对凤湖的“湖”字,再如上个“里”,又表示一个居民的聚集点。

厦门岛开发建设发端于湖里,唐朝时期“南陈北薛”的陈僖、薛令之最早在禾山(湖里)拓荒建设、开枝散叶,厦门岛第一个举人孙解元、第一个进士林棐都出自禾山(湖里)。湖里在厦门革命、建设、改革发展时期都发挥了重要作用,1949年10月15日,解放厦门岛的第一面五星红旗插上湖里神山;1954年10月15日,国家“一五”重点工程厦门岛第一条跨海通道-高集海堤一期工程在湖里高崎建成通车;1981年10月15日,厦门经济特区建设第一声炮响在湖里声震云霄,湖里成为经济特区发祥地。

湖里区境域在唐长兴四年属同安县,至清初隶属关系不变;清顺治十二年改属思明州,康熙十九年重归同安县管辖。民国二十四年至新中国成立前,以辖区境域为主成立禾山特种区,后改为禾山甲种区,隶属厦门市。1949年后,境域先后隶属厦门市禾山区公所、郊区前线人民公社、禾山人民公社、禾山乡人民政府。

1980年10月,国务院批准在厦门岛西北部湖里社划出2.5平方公里土地创办厦门经济特区。1984年9月,厦门经济特区管理委员会与厦门市人民政府合并,改设湖里区工业区管理局,行使市政府对经济特区管理权。1987年7月,国务院批复撤销厦门市郊区和湖里区工业管理局,在厦门岛北部增设湖里区。1987年11月,湖里区正式成立,隶属厦门市管辖。此后,湖里区境域、行政区划屡有调整,但隶属关系未发生变化,现辖湖里、殿前、江头、禾山、金山等5个街道。

旧时禾山(湖里),阡陌纵横,百十个村社星星点点。

其间街市,以江头街最著,其次是桥头街。

二者在民国初年就已成规模。

还有何厝中街,至今尚存其名。

三者构成禾山农民进行交易

最基础最便捷的“鼎足之势”。

稍逊者还有昭塘街、安兜街、殿前街。

↓↓↓

这些街市和许多其它农村墟市不同,并没有约定的交易日,而是天天开市。街市的民居因为交易的方便,大多是向街的“竹篙寮”,前店后居,而非传统的红砖大厝。解放后,这些街市大多办有供销社、农资公司、水产供销店,大大方便了农民。

江头位处厦岛几何中心,又挟水陆交通之便,曾是厦门与漳州、海澄、同安的商品集散地,形成远近闻名的江头街。

↓↓↓

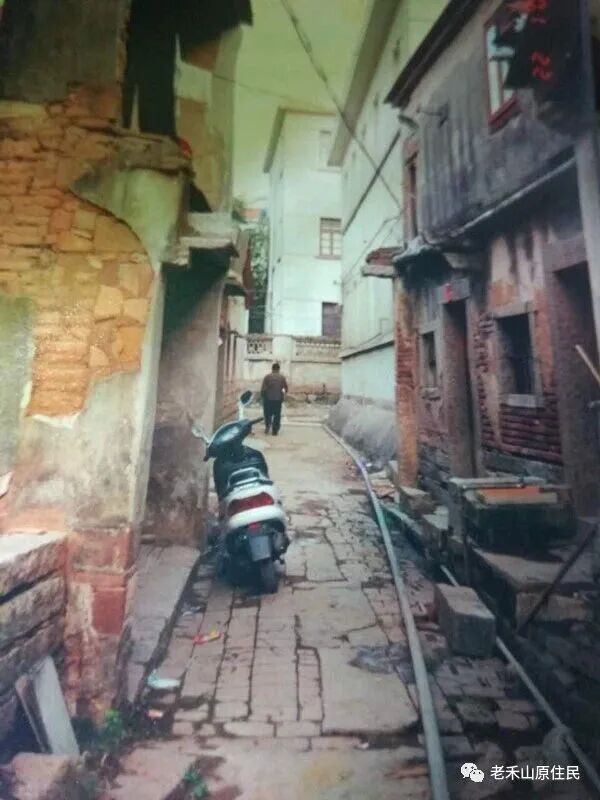

江头街旧貌

江头街是一个统称,范围大概在今台湾街以西、江头公园以东、江头南北路之间,有中街、大街、新街、后街、新马路几条街路。中街是主要的街路,是旧江头街的主要组成部分,串起其它各条街路,又叫街仔内,拥挤并热闹。

早期来自“惠泉晋安同”的“泉州五县”人在江头二三百米方圆之地,经营着上百家店铺。上世纪40年代到50年代初,江头街单是坐堂药店就有泰安堂、民安堂、济仁堂,西医维翰诊所、魏志武诊所、老德安中医,还有嘉禾酱油厂、德发当店、严全米绞、新德昌百货,以及旅社、布店、红料店、柴草店、棺材店、黄包车房、轿亭、酒厂、榨油厂、糖厂、发电厂。据1956年的统计,在上千米长的街道上有178家店铺,700余人经营着建材、百货、五金、药店、布店、燃料、金行、车行、日杂、菜馆、理发、修车、修表、照相、时果、小吃、菜阁、酱料等等。

桥头街在日据前有过相当的繁华。

桥头街上有一二十个铺面,由本地刘厝、杨厝、湖边甚至来自薛岭、岭下的人经营着茶水铺、干果店、米面店、饼店、肉店、布店、杂货店、酱料店、瓷器店、剃头店、豆干店、棺材店等等,还有碾米的米绞、供丧事出租的魂亭店,还有当铺、中药店和本地名医林兴邦的诊所。

1938年5月10日早上,日寇侵厦,我义勇军守在桥头街进行抵抗。日军先是用飞机轰炸了桥头街,而后又纵火焚烧。光复后,桥头街的街市逐渐得到恢复,还增设了邮政点和照相馆。

上世纪50年代的合作化运动之后,农村商贸活动受到了很大的限制,桥头街繁华不再。1960年修建湖边水库,桥头街淹没在水库之中。

民国年间,蛟塘(昭塘)旧驿道的两侧建有互相面对的二层店铺,形成街市,是禾山东部的商业集中地。

↓↓↓

蛟塘(昭塘)古驿道两侧相对开着店铺(2008年)

1920年代开通了江通公路之后,街市转而在马路边上。解放初,这里有杂货店、小吃店、糕饼店、药店、诊所、水果铺、烟铺、轿子间、油坊,老一辈人还津津乐道当年蛟塘街的油炸粿、面馃、加拉饼(戚公饼)、免煎糕、芋馃炸、匙仔炸、面线糊、薄饼和面茶。

解放后到70年代间,昭塘设有供销合作社、信用社、粮站、邮政代办点,仍然是重要的商贸场所。

殿前,社大人多,曾有商贾云集、店铺林立的繁荣,村社的名字便源自于“店铺之前”。

如今的殿前街

殿前有东西、南北走向的2条街,在王公宫边上形成十字形的街市,交叉的地方旧时叫“物吃埕”(mi jia dia),是许多卖小吃的“十字街头”,挤满了油条、蚵仔润、匙仔炸、芋粿炸的小吃摊。改革开放前还有剃头店、米面店、豆干店、杂货店、干果店、小吃摊,还有供销社的百货店。

扫一扫在手机上查看当前页面