思明区位于厦门市南部(含鼓浪屿全岛),三面临海,东与大、小金门诸岛隔海相望,西与漳州经济开发区相呼应,西北与海沧区隔海相连,北与湖里区接壤。明末清初(1650年),郑成功为了抗清复明,驻军厦门时,把厦门改为思明州,蕴含“思念明朝”之意;民国一年,建制设“思明县”。新中国成立后,厦门市划分行政区域时,为了纪念民族英雄郑成功,设立思明区。现思明区系2003年根据国务院、省政府关于厦门市行政区划调整的批复,由原鼓浪屿、思明、开元三区整合而成。

原鼓浪屿区,因鼓浪屿得名。古称圆沙洲,民族英雄郑成功曾在岛上驻兵操练水师。明、清属同安县嘉禾里,清光绪二十八年(1902年)被迫划为“公共地界”,翌年设“工部局”,由英、美、日、法、德等国把持;1941 年12月太平洋战争爆发后,为日本独占;1945年8月抗战胜利收回主权,归厦门市,设鼓浪屿区。

原思明区,北与开元区毗邻,东、南、西临鹭江。后唐长兴四年(933年),境属同安县嘉禾里,宋沿之。元至元五年(1268年),置嘉禾千户所。明洪武二十七年(1394年),嘉禾屿置中左所,修建所城。清顺治十二年(明永历九年,1655年),郑成功改中左所为思明州,厦门历史上首次出现“思明”之名。清康熙二年(1663年),郑成功之子郑经改思明州为思明县。康熙十九年,清廷惧“思明反清”之威力而废思明县,仍划归同安县。民国一年4月,复置思明县;9月,改思明县为思明府。翌年3月,复为思明县。民国三十四年10月,设厦港区、厦西区、厦南区、鼓浪屿区和禾山区。翌年6月,厦西区、厦南区合并为中心区。民国三十七年3月,中心区析设开元区;9月,中心区改称“思明区”。抗战前厦门不设区,厦门沦陷时日伪把厦门称为“特别市”时设东、西、南、北行政管理区,其中西区、南区即思明区前身;抗战胜利后的1945年改置厦南区;1947年底始称思明区。1949年10月17日,区境解放。解放初期,厦门成立思明区政府并取消厦港区,并入思明区;1966年改称向阳区;1979年复原名。1987年7月划入郊区禾山乡的曾厝垵、黄厝2村。

原开元区,东西临海,西、北与湖里区相接壤,东南与思明区毗邻。因辖内开元路得名。厦门沦陷时,日伪所设东区、北区即开元区的前身;抗日胜利后的1945年改称厦西区,1947年始称开元区;1949年划入市郊部分地域,1987年7月又划入郊区禾山乡的何厝、前埔、洪文、西林、莲坂5村。

2003年10月,原鼓浪屿区、思明区、开元区三区整合为现思明区。

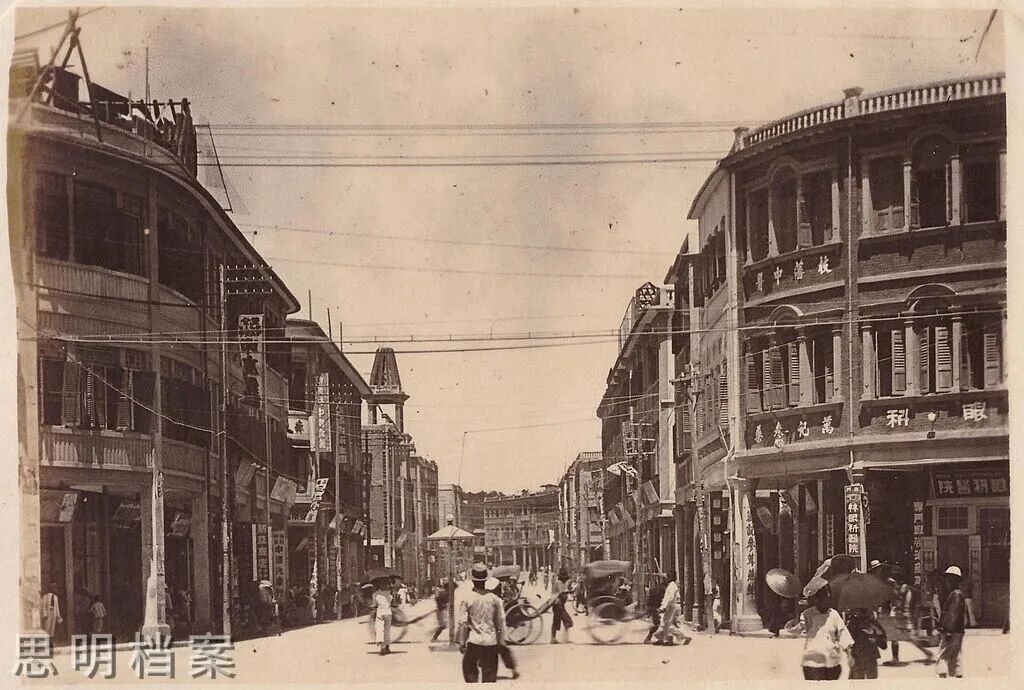

思明区的大同路

是非常老旧的一条道路

沿途支巷特别多

也是老旧街巷

保留较为完整的一条路

↓↓↓

大同路起自海后路,止于新华路,建于1926-1929年。建成后直到1958年,大同路一直是厦门最繁华商业街,也是商品种类最齐全的一条街,南泰成、永康成、捷克百货等知名商场皆设于此。该路与横竹路交叉的十字路口曾分布同英布店、建成百货、瑞芳参行、光大参行等。

位于大同路172号的大同戏院,创建于20世纪30年代,楼高5层,顶部加塔楼一层,建筑面积约500平方米,经常邀请外地知名剧社登台献艺,与当时的思明戏院、龙山戏院、开明戏院、中华戏院齐名。

金城戏院,它坐落于支路大元路上,1942年开业,是民国时期厦门的“末代戏院”,新中国成立后更名为鹭江剧场,座位多达1000多个。如今,鹭江剧场被拆除,改造成老剧场文化公园。

大同路前半段与镇邦路、人和路、横竹路、大元路等相交,道路中段与思明北路相交,道路尾段是一明显上坡,与新华路、思明东路、故宫路交会。

思明区的中山路

全长约1200米

起自鹭江道

止于新华路

是厦门市最知名的一条路

↓↓↓

中山路1925年始建,1930年竣工,由原来的中山路与中华路合并而成。中华路从今公安局到霞溪路口,包含旧时的衙口街(指衙门口的街道),路面宽十余米。衙门指福建水师提督署(在今市公安局一带),衙口街从水师提督署到古城南门,相当于今天公安局到古城东西路口这段路。

1956年中山路翻建,成为厦门第一条柏油马路。从此,中山路逐渐取代了大同路的商业龙头地位,成为厦门最重要的商业街。2010年中山路全路段辟为步行街,两年后,步行街又缩至从海边到古城东西路口。2012年,中山路荣获“中国历史文化名街”称号。

如今的中山路两旁,矗立着华侨银行大厦、东海大厦、巴黎春天百货、金鹭首饰一条街、中华城、宏辉大厦、达意商业城、金同成大厦、名汇广场等现代化高楼,沿街一楼店面主营餐饮、伴手礼、海产干货等,主要针对游客销售。

开禾路与厦禾路垂直相交,厦禾路散发出浓郁的现代商业气息,开禾路依然保留着浓重乡土气息,呈现出老厦门典型的生活图景。

开禾路起自开元路,越过厦禾路止于小学路,厦门快速公交(BRT)从第一码头总站驶出,下一站就是开禾路口站。

开禾路口是本地特色小吃扎堆之处,几百米长的开禾路呈L型走向,农贸市场占道为市,道路变成农贸市场一条街,是厦门第八市场的重要组成部分。第八市场是当前厦门岛内规模最大、海鲜最全的农贸市场,最早设在营平路市场,后来营平路与古营路组成营平菜市场。再后来,营平菜市场与开禾菜市场(包括打铁街菜市场)合并,统称为第八市场。

“民国”期间厦门岛内共建有九大菜市场,古城东路的一市现改为闽台特色食品街,二市改建在美仁宫大厦内,三市在碧山路,四市已拆废(原设在思北路口),五市已拆废(原设在妙香路与南田巷之间),六市大楼已停止营业(设在水仙路与泰山路之间),七市在大同路与思明东路之间,九市已拆废(原设在定安路老虎城所在地)。九个菜市场中,只有八市延续下来并越做越大,成为传统农贸市场的招牌。

扫一扫在手机上查看当前页面