闽清县位于福建中东部,闽江中下游,东邻闽侯县,东南与南部接永泰县,西毗尤溪县和南平市延平区,西北和北部连古田县。

唐贞元年间(785年),观察使王翃请析侯官县西乡十里置梅溪场。五代后梁乾化元年(911年)升场为县,因梅溪与闽江汇合,江水浊、溪水清,遂定名闽清县(《三山志》)。又因古时梅溪沿岸多梅花,故闽清简称为“梅”,闽清县城亦取名为“梅城”。

闽清历史悠久、人文荟萃,置县至今已有1100多年历史,涌现出“梅溪二陈先生”的理学家陈祥道、音乐家陈旸两兄弟,集诗人、书画家、道教南宗五祖于一身的白玉蟾,近代爱国侨领黄乃裳,中国“肝脏外科之父”吴孟超等名人志士。有全国单幢面积最大的古民居“宏琳厝”,“世界稀有、中华之最”的黄楮林生态自然保护区,“八闽岳祖”白岩山等人文自然景观。

梅城镇

梅城镇即闽清县城关,在闽清县东部。有溪称梅溪,因称“梅溪坪”,梅溪经梅溪镇注入闽江。其水清澈,因称“梅清”,也称“闽清”。溪之畔多种梅树,所以梅坪别称“梅城”。

清李拔《行部纪略》说:“予观闽清县治,臂负钟山,自东蜿蜒而来,开障为县,形如卧钟。水名梅溪,自北而西而南,三面绕城,复有一洲塞其水口。城池衙署必坐东向西,方合水法。今治向南未免失宜,因与宋令登文昌阁远望钟山起伏,下垂平地如吐舌。山回水绕,映带有情,若倚半山而城西向,以小山突起处为县署,稍下为学,中辟大街以畅其气,不惟措置得宜,而地势高爽,淹浸之患可免矣。”

↓↓↓

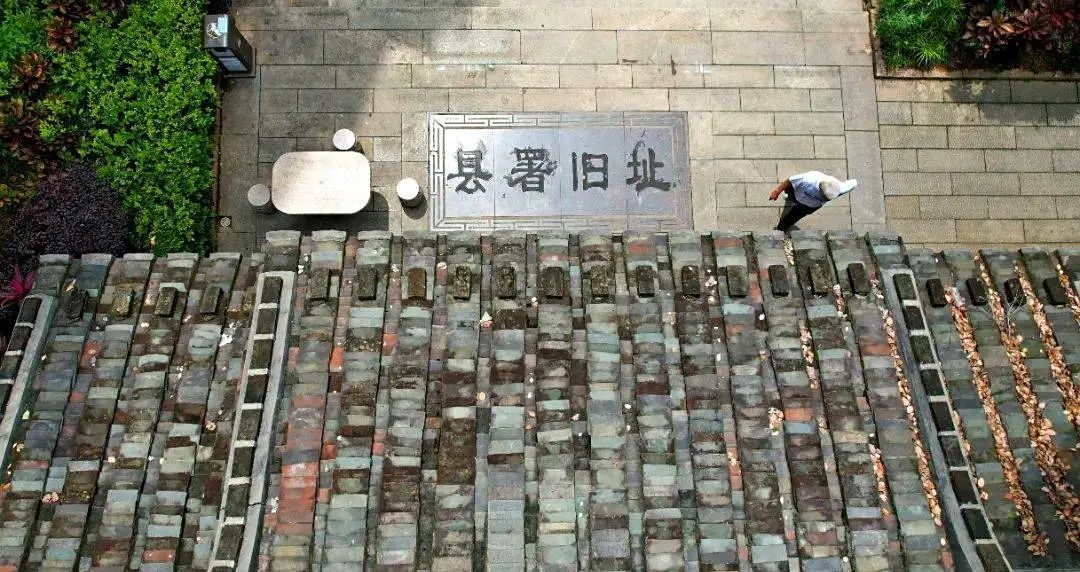

梅城印记特色历史文化街区

位于闽清县梅城镇

有福州地区首位状元许将的故居

供奉陈靖姑的毓麟宫

各族宗祠等20余处古建筑

微信图片_2025-08-17_102947_890.png

整条街区仍然保持

旧时街巷格局

充分展现闽清以

“山、水、城”为主导的

传统城市空间布局

被誉为闽清县的“三坊七巷”

民国时期保留至今的

“五街九巷、四市一铺”城市格局

兼具传统夯土木构

与近代华侨南洋风格的

安民巷、城墘路

成了旅人灵魂休憩的港湾

梅溪镇

梅溪镇在闽清县城的东南面。闽江穿境而过,1950年设梅溪乡。1958年改公社。1984年改置镇。江北曰:梅埔。

《榕城考古略》说,“下有钟潭,相传潭水中有钟,莫知年代。唐贞元中,僧维亮欲取之,见蛇龙出,遂不敢近。木多梅,果多梨。梅溪之水出焉”,因称“梅溪”。

清邑令姚循义有《梅埔歌》曰:“传闻梅埔多梅树,古干凌寒花独吐。花开如雪满山阿,习习香风吹满路。我来访梅已无多,溪烟漠漠生青芜。问之土人相告语,学舍犹存数十株。此梅种自宋元日,历尽风霜疏复密。岂独人文有盛衰,草木荣枯亦相匹。转移应在种花人,着意栽培自有神。安得从容施雨露,梅埔重见昔时春。”

清林枫有《梅溪》诗:“一水合诸涧,群山绕郭门。官贫衙似寺,邑小市如村。溪浅鱼虾贱,山深鸟雀尊。摩崖寻旧迹,梅老树无存。”

清何婉亦有《同宾僚游》诗曰:“仲秋载酒到梅溪,水色山光白露凄。风雨欲来人尽醉,诗成返棹月明时。”

樟树、枫香树、油杉、马尾松……高大的树木依着地势错落挺立或通直或虬曲。在梅溪镇桥东村有一片古树群,有140多株树木,其中认定为古树的有21株,平均树龄150年。古树形态各异、成群生长于2022年入选“福建最美古树群”。

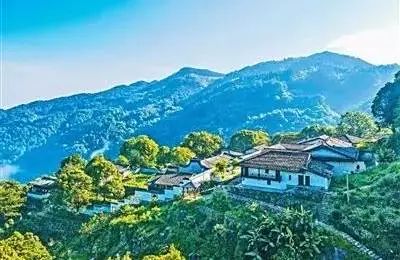

与古树群相伴相生的桥东村

是中国传统村落

保留着连片清代古厝

古树群生长在这些古厝前后

上世纪80年代

文物专家王世襄曾来到桥东村

留下一个“适”字题刻

无论是古树还是古厝

都适应着这方天地

坂东镇

坂东旧称“六都”,位于梅溪中游,是闽清县内最大的盆地平原,自古就是一个富庶福乐的旺镇。其“坂”的禀赋,“福乐”的属性,旺的态势,皆令人称奇。

坂东之“坂”,名副其实为“河道两边对称的田地”。梅溪温柔平缓地在60余平方公里的盆地内蜿蜒盘绕,滋养着两岸田园。温暖、湿润、肥沃,是坂东对“藏风聚气”最独到的诠释,宜耕宜居是它的底色。历史上许多姓氏纷纷入驻,繁衍生息,形成繁星一般的村落,但均以“坂”为名:坂中、坂东、坂西、塘坂、杨坂、李坂……凡此18个,统称“十八坂”。

湖头街

是坂东镇的商业纵轴两边均是商铺,相当一部分店铺都是住户所有用自己的房开店

既赚店租,又赚营利有价格优势,让利一点给顾客何妨,薄利多销便成为一种氛围。

又因此吸引了更多人

商贸气息就愈发浓厚了起来

最极致的表现

就是这里形成了

闻名遐迩的百年盛集

一年一度的“十八坂交流会”

扫一扫在手机上查看当前页面