罗源县位于福建省东北沿海,南邻连江县,西南接福州市晋安区、闽侯县,西北接古田县,北接宁德市,东隔海与霞浦东冲半岛相望。

罗源夏商属扬州,周属七闽地,秦属闽中郡,西汉为冶县地,东汉为侯官地,晋属温麻地(道光《新修罗源县志》载:或曰罗江县),隋属闽县。唐大中元年(847年),析连江县地置罗源场。咸通二年(861年),号永贞镇。五代后唐长兴四年(933年),升镇为县,属长乐府。宋天禧五年(1021年),为避皇太子赵祯(即宋仁宗)名讳,永贞县改称永昌县。北宋乾兴元年(1022年)改永昌县为罗源县,沿用至今。

据宋《三山志》记载:“罗源,溪名,亦姓也”。城区有三溪。一为北溪,源发蒋山,至四明桥接金钟潭,逐与南溪分支入可溪,过资寿坂,汇小西门众水入水关。二为中溪,即南溪支流,自南庄潭分入西水关,穿市心,过塔兜、米行下,出南水关,与南溪汇。三为南溪,源于蒋山,至尖山王才桥接水鼓下流,逾白塔,下四明桥,接金钟潭,直下南庄潭,环城穿东汇中溪、北溪之水,过南陈桥,旋转九曲达五里渡入海。三溪绕城本出一源,故邑有“罗川”之号。罗源建县时有徐、木、罗、源、卓、丁、周、欧、陈、谢、夏、倪、章、石、符、阳、雷、蓝、钟等姓,取罗、源二姓为名。

罗源是一座民族融合发展之城,全县现有畲族人口2万多人,畲族相对人口位居全省第三、全国第四,是全国畲文化重镇。畲歌、畲舞、畲医、畲药、畲拳、畲族婚礼等畲族非遗项目,无不散发着独特的民族魅力。

千载相逢传佳话

悠悠古道过罗宁

从罗源穿境而过的

罗宁古官道

于沧桑的历史之中

在秀美的山水之间

连接南北

贯通古今

↓↓↓

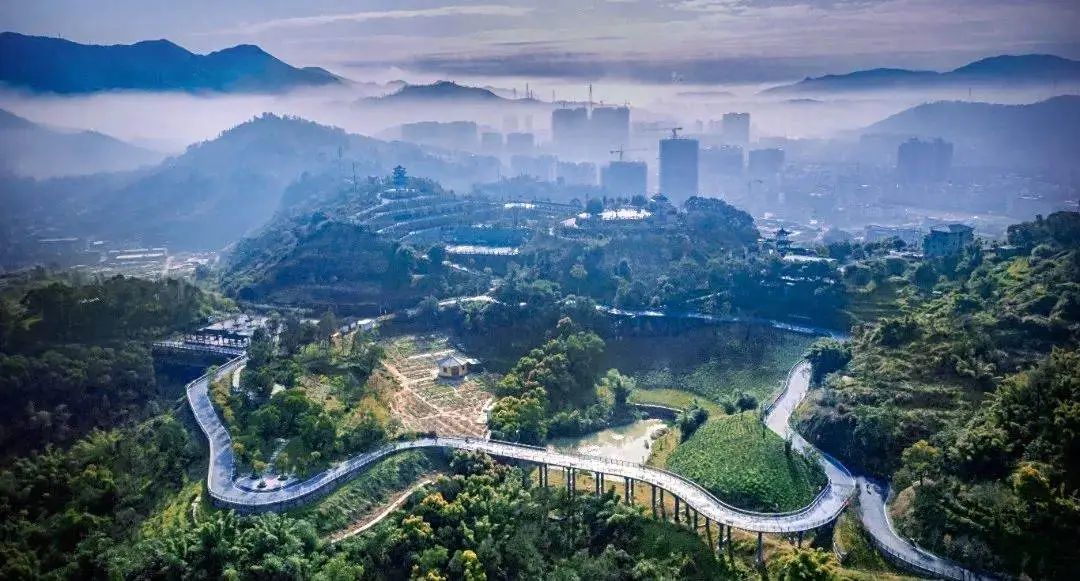

罗宁古官道

罗宁古官道由连江下楼进罗源境内,沿途经白塔,穿过县城所在地凤山,继而经起步、中房,于中房镇界首接宁德蕉城区的白鹤岭路,全长93里,其中罗源境内65里。

值得一提的是,罗宁古官道的修建,堪称穿越时空的“接力赛”。

根据《福州府志》记载,罗宁古官道始修于汉武帝时期。原路由罗源护国村接入宁德蕉城区朱溪岭道,或经罗源蒋店村过飞鸾岭抵飞鸾渡口。

官道有啥功能?福州市政协文化文史和学习委编辑陈常飞介绍,官道是指由官府出资或者组织修建的道路。驿道属于官道,它是中国古代为传布王朝政令而由官方设置的交通道路与驿路传舍的总称。罗宁古官道罗源段为“五里一亭,十里一铺”。亭供行旅休憩之用,铺则供传递邮件铺兵住宿之用。

一条古道传扬笔墨佳话,展示人文荟萃。《福州古驿道史话》编撰者林强踏访罗宁古官道时,对“才翁石”传奇印象深刻。1041年,苏舜元在走马岭白塔寺旁崖石题“才翁所赏树石”。1158年,陆游见之吁请保护,被称“古代文物保护工作者”。1762年,李拔题诗《才翁石》,诗碑立后声名更显。朱熹、戚继光等名人曾往来并留佳作。古道沿线有双箭峰、圣水寺等景观,连同传说,讲述着古道芳华。

“朱雀桥边野草花

乌衣巷口夕阳斜”

乌衣巷

是晋代豪门名流的居住地

在福州罗源

也有一片街区

被称为当地的乌衣巷——

后张巷

这里有张、陈、阮、黄、于五大家族

走出多位历史名人

↓↓↓

后张巷

后张巷,位于罗源县凤山镇凤山南麓,罗宁古官道穿街而过,是罗源现存面积最大的明清建筑群之一。街内有张氏大院、黄铨故居等11栋保存较完整的古建筑。

后张第一大族张氏,曾出过两位参知政事。第一位是张蔚,于北宋太平兴国二年(977年)中进士,是福州十邑第一位进士。自他以后,张氏一族文脉大开,仅在宋代就有进士20多人。

第二位是张磻,于南宋嘉定四年(1211年)中进士,亦官参知政事,卒赠少师。张磻为人刚毅,以直言敢谏著称。康熙罗源县志中载有《宋少师张磻谏免毁民居疏》——劝谏皇帝,外出祭祀队伍庞大,不应毁坏民居。

有人认为,“后张”名字的由来就是因为张磻,为了与前一位参知政事张蔚进行区分。但也有人认为,南宋末年,张大同、张锐父子保宋抗元,致使张氏一族几乎被灭,仅剩张大同另一个儿子张龙飞侥幸脱身。明朝时,张龙飞玄孙张勉学等后人回到世居地,尊前人为“上张”,并以“后张”自称。

张氏一族满门忠烈,官至奉议大夫的张勉学也继承了祖先正直刚毅的秉性。在这之前,还有南宋宁宗庆元年间,直言上书保救赵汝愚的“庆元六君子”中的张衜也出自这里。

除了张氏,陈、阮、黄、于等姓氏也是这里的望族。南宋淳熙年间由宋孝宗“擢特奏名第一,赐同进士出身”的陈缜,便出自这里。清朝时,这里还出了黄铨、于振纶、阮赓唐、游长龄等几位异姓知县,后世对他们的评价也多为肯定。

与后张巷相邻的

溪尾街

曾是著名的凤城八景之一

“草桥夜市”所在地

热闹风光、一时无两

↓↓↓

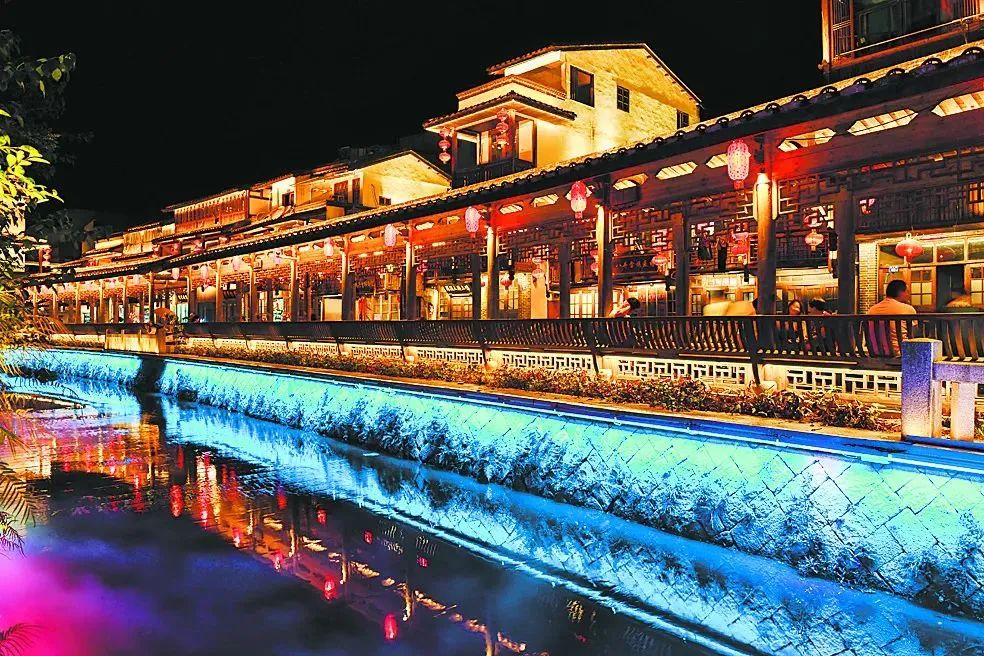

溪尾街

溪尾,即罗川三溪之中的北溪之尾,溪尾街也因此得名。草桥夜市正是位于此处,为旧时罗源凤城八景之一。当地老人们常说起,以前溪尾的水流,与大海潮水相连。涨潮时,船只可随潮水涌入此溪,船只载满新鲜货物,在此等待交易。一时间,南来北往的商贩,步伐匆匆的旅人,以及前来采买的居民等,汇集此处,摩肩接踵,十分热闹。

写下《扪虱新话》的宋代文学批评家陈善,号潮溪先生。他是罗源人,出生在北溪边。多年在外漂泊,常忆起故乡门前潮汐相涌之情景,颇为感慨,故以潮溪先生为号,留名于世。

在北溪溪尾上有一座桥,桥上有一块斑驳的石护栏,上写着“古崇德桥”。

据清道光《新修罗源县志》卷九《津梁志》记载:“崇德桥,在县治馆阁大街,今呼草桥。宋元丰三年造,明永乐六年乡人郑子高重建,国(清)朝乾隆庚戌(1790年)造两旁石栏。”可见“古崇德桥”便是草桥。

然而现在这座桥,却已不是当初的草桥。2011年,罗源县凤山诗社社长谢飞峰在罗源县城隍庙附近发现这块石刻,经县博物馆收藏,后移至此处,供今人观赏。

如今,站在写有“古崇德桥”四个大字的石护栏前,面对着溪尾清流如许,遥想当年草桥夜市的盛景,别有一番意趣。

扫一扫在手机上查看当前页面