连江县地处福建省东部沿海,闽江口北岸,东与马祖列岛一衣带水,西傍省会福州,南扼闽江入海口,北控闽浙通衢。

西晋泰始间(公元265-274年)设温麻镇于城东伏沙(今敖江镇白沙社区)。明弘治《八闽通志》记载:“温麻,晋以温麻船屯置县,因名。”温麻船屯是三国时期东吴江南三大造船基地之一,与横屿船屯(浙江)、番禺船屯(广州)并称。晋太康三年(282年)始设温麻县,为福建省较早成立的县份之一。设立之初,温麻县辖区包括现宁德市大部及政和、连江、罗源,从闽江口连江沿海向北一直到闽浙交界。隋大业三年(607年)并入闽县。唐武德六年(623年)从闽县析出重置温麻县,同年改名连江县,“以县治连接江水故名”(宋《三山志》),县名沿用至今。唐天宝元年(742年),县治从伏沙迁移今城关,因城域形似展翅凤凰,故又名“凤城”。

连江海洋产业发展迅速,是全省海洋产业发展示范县,有着“中国鱼丸之乡”“中国海带之乡”“中国鲍鱼之乡”的美誉。

一个地方有山有海,难得

一个地方有江有泉,不易

一个地方把山海江泉都集齐了,神奇

福州连江

就是这样神奇的地方

↓↓↓

山·连江

连江的长龙镇、丹阳镇、东湖镇、小沧乡是“山连江”的特色乡镇。

丹阳镇地处县境北部连江罗源交界处。其名源于宋代朱熹在此设书院讲学,题“凤舞丹山”匾额,后人取“丹凤朝阳”之意简称“丹阳”。宋淳熙间,福温驿道在此设 “丹阳铺” 驿站。明朝时设千户所,清乾隆年间,福州太守李拔途经此地,留下题字,彼时丹阳街市已颇为繁盛。

丹阳人文底蕴深厚,有戚军井、宝林寺等古迹,是朱熹讲学之地;这里也是革命老区,辛亥革命时是革命党人重要活动基地,黄花岗七十二烈士中有五位丹阳籍烈士,解放战争时期,邓子恢、叶飞等革命家曾在此留下足迹。唐代张莹从丹阳走出,成为连江县首位进士,其诗入选《全唐诗》 。民国初为连江县第五区,历经多次行政区划调整,1984年11月定名为丹阳镇并沿用至今。

东湖镇地处连江中部,为连江县城“北大门”。其名源于隋代林晓人工凿湖,初称东塘湖,后简为今名。一说因林晓字东斋,乡民为感念其恩,以“东”字为湖名纪念。

隋开皇十三年 (592),连江城郊七墩民田因干旱绝收,邑义士林晓捐出私田并购置周边田地,凿田为湖。此湖“上纳九溪,下灌北野”,使4万多亩民田受益。

历史上,东湖行政区划多有变迁。民国初属第一区,后历经东塘联保、东祠乡等。新中国成立后,曾分属多区及公社。1957年设东湖农场,1963年成立东湖公社,1984年撤社建乡,1992年8月改为镇建制至今。

海·连江

苔菉镇、黄岐镇、安凯乡、下宫乡、坑园镇、筱埕镇是“海连江”的代表乡镇。

黄岐镇位于连江县东北部沿海突出部,东面与苔菉镇相连,西面与安凯乡相接,南面与马祖列岛隔海相望(两岸最近处仅距离8000米,是祖国大陆离马祖岛最近的地区),北面与罗源湾出口处的南岸接壤。

黄岐原名凤岐,概因澳口西岸突出一山,形似彩凤展翅,故名。清末时,因盛产黄花鱼,改名黄崎,后又改称黄岐。

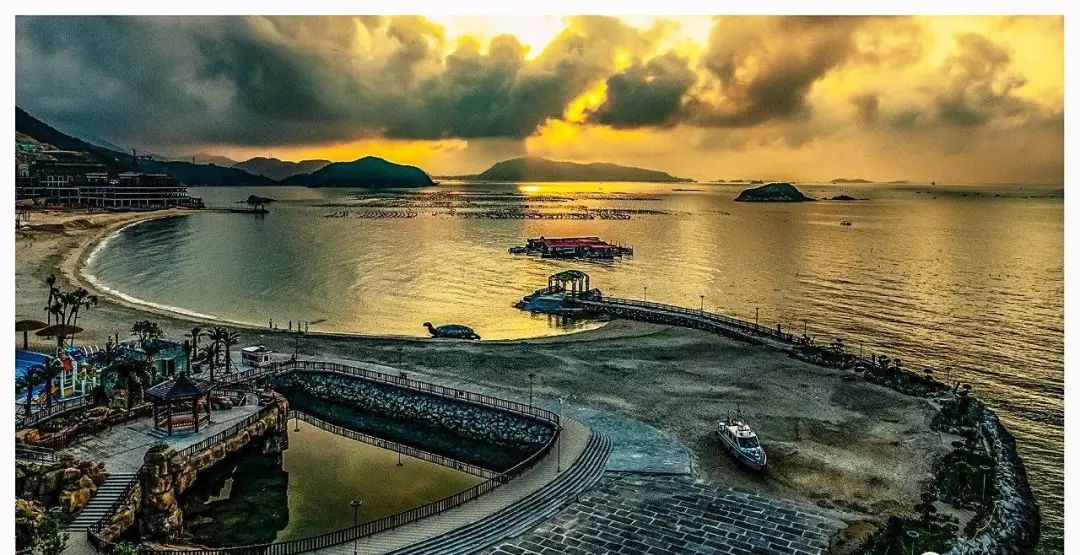

黄岐依山傍海,素有“海上明珠、南国重镇”之称。这里有东鼓礁、金沙礁、洋潭岛、招手岩、望乡亭、畚箕山战地文化遗址、后沙海滨浴场、妈祖庙等自然风光和名胜古迹,是旅游观光、度假避暑的胜地,也是发展环马祖澳旅游区的核心区域。

黄岐与马祖,自古有“里山”与“外山”相称,伫立黄岐望乡亭,极目远眺,海天一色,南、北竿塘的村野乡烟,尽入眼帘。

筱埕镇位于连江黄岐半岛南侧突出部,横跨定海湾、黄岐湾。其古称小亭,又称小埕,已有1700多年历史,是连江重要历史文化发源地。早在汉代,疍民及闽越土著民族散居于此;晋代汉族入闽后,逐渐形成村落。五代时,闽王王审知在定海开辟甘棠港,使其成为当时福建最重要的对外贸易港口;元代定海设立千户所,明代修建定海城堡,定海因此获“会城重镇”之名。

悠久历史为筱埕镇留下丰富文化遗存,境内现存宋代永宁禅寺、元代烽火台、明代九龙禅寺、定海古城堡、白礁1号沉船遗址等古迹,其中定海村于1999年被评为第一批省级历史文化名村。

定海村古称“亭角”,位于定海湾突出部,自西晋太康年间建村至今已有1700多年历史,曾是古代“海上丝绸之路”重要的对外贸易港口。如今村内仍保留诸多文物古迹,堪称一座“活着的博物馆”,尤以定海古城墙、古代琉球商人墓、海潮寺最为珍贵,见证着其昔日的繁华与历史积淀。

江·连江

琯头镇、晓澳镇、东岱镇、江南乡、凤城镇则是“江连江”的代表乡镇。

琯头镇位于闽江口北岸,是通往福州的东大门、国务院批准的对台贸易点及福建著名侨乡。其历史可追溯至唐代,最初为以渔业为主的小渔村,随海上贸易兴起,逐渐发展成闽东重要商贸港口。宋代以后,这里成为连江县重要集镇,吸引大量商贾与移民,形成多元文化交融格局。清末,因附近海域淤浅,大中船舶改从长门水道进入,琯头港逐渐取代潭头港兴盛起来。鸦片战争后,福州成为五口通商口岸之一,琯头港成为闽海关监管区和大中商轮寄锚地,国内外商船往来频繁,商旅云集,商铺店号多达四五百家,海关、邮电均设分支机构。

凤城镇古称温麻屯,位于连江县中部偏南、敖江下游北岸平原,是连江政治、经济、文化和交通中心。唐天宝元年 (742) 连江县治迁此。宋代城区及邻近村落合编为宁善乡。明嘉靖三年 (1524) 始建四门城楼。嘉靖十九年 (1540) 冬末,经邑人多次恳请,县府下令建城,次年因洪水冲毁一半,后监修完善。因城域形似展翅凤凰,故称“凤城”。清乾隆九年 (1744),知县为城楼题额。清末设13铺,民国初为第一区。新中国成立后,行政区划几经调整,1952年设城关区,1982年3月更名凤城镇至今。

泉·连江

贵安新天地、贵安温泉度假村、溪山温泉度假村……连江的潘渡乡,是以温泉为特色的乡镇。

潘渡乡位于连江县西北山区,地处敖江上游,西南与福州晋安区宦溪镇接壤,乡驻地为潘渡村。相传南宋端平至淳祐年间,因村中桥断,郡绅潘牥以舟济渡,故而得名“潘渡”。

潘渡历史悠久,源远流长。古为福温驿道主要通道。唐至清代均属太平乡,地跨光临里、清河里、安仁上中里。民国初为第四区。民国24年(1935)编查保甲设潘渡、贵安2个联保,属第一区署。民国29年改设潘渡乡和溪港乡。民国32年2月后,两乡合并为潘溪乡。新中国成立后设第四区,1955年改潘渡区,1958年7月撤区,分设潘渡、坡西、小沧3乡。同年9月各自成立人民公社。1960年1月三社合并为潘渡公社。1961年6月析出小沧公社。1972年1月赤石大队划属蓼沿公社。1984年撤社建潘渡乡。

扫一扫在手机上查看当前页面