“州”为秦汉时期中国的地方行政区划名称,如汉武帝为了加强中央政权,分境内为十三个监察区,称“十三州”,置刺史巡视境内。东汉末年,“州”成为“郡”以上的一级行政区划。

福州,众所周知的别名有“榕城”,也称“三山”“左海”,还有许多不为人知的别名。而这些名称,都能在一些书作中找到出处,读到它们的典籍故事。

汉

司马迁在《史记·东越列传》中记载:“无诸、摇率越人佐汉。汉五年,复立无诸为闽越王,王闽中故地,都东冶。”说的是,汉高祖五年(公元前202年),越王勾践后裔无诸被刘邦封为闽越王,建都东冶,兴建冶城,这是福州最早的城市建设,也是全闽第一城。当时的“冶城”就是如今的福州,故名之。

晋

晋武帝司马炎(司马懿之孙、司马昭长子)太康三年(282年),设晋安郡,以今天福州市为治所,山东临沂人严高为首任太守。严高勤政爱民,以冶城狭隘,不足容众,于冶城之南筑“子城”,作为晋安郡城。又在城北开凿东、西两湖,周围各二十里,引东、北诸山溪水注入,与闽江潮汐相通,溉田数万亩,使福州成为鱼米之乡。而城濠后扩展成晋安河,不少名门望族定居在今晋安河两岸,故福州有“晋安”的别称。所以清代林枫在《榕城考古略》记载:“冶城,闽之有城,自冶城始,自晋太康始改迁。”

晋代地理学家郭璞(276—324年),是今天山西省闻喜县人。他为福州勘察新的城址,并作《迁城记》,文中对新城描述为“其城形状,如鸾如凤”,是个福地祥域,于是福州被人视为凤城。如今福州许多地名还都带凤,如西门的凤凰池、东门的凤邱山,等等。

宋

北宋治平二年(1065年),福州太守张伯玉上任,发动居民“编户植榕”(按家庭人口计算种树多少),于是“绿荫满城,暑不张盖”。从此福州开始有了“榕城”的别称。在他之后,继任太守程师孟继续栽种榕树,还写下诗歌赞美张伯玉:“三楼相望枕城隅,临去犹栽木万株。试问郡人来往处,不知曾忆使君无?”

清

清代福州,又有“左海”的别称。“左海”一词,最早出自《礼记》:“洗之在陆,其水在洗东,祖天地之左海也。”因为我国古代地名以东为“左”,以西为“右”,福州位于东海之滨,故称“左海”。清末福州城曾立有一座石牌坊,上书“左海流芳”四个大字,以示福州人才辈出。今日福州澳门路“林则徐纪念馆”夸赞“开眼看世界的第一人”林则徐,在其大门左边门额上书“左海伟人”。

除了城市有着诸多吉祥的别称,福州城内还拥有众多现存和已经消失的古老地名、街巷,取名都很吉利、祥瑞。

如位于福州城东的金鸡山,其地名由来,“相传秦时望气者谓有金鸡之祥”,所以叫作金鸡山。清代福州著名“田园诗人”魏杰有《登金鸡山》一诗曰:“好山一抹唤金鸡,直与青鸾白马齐。西望榕封城市小,东看天接海天低。稻天高下邻荒冢,洞壑虚空俯碧溪。报晓无声惊客梦,明朝唯有鹧鸪啼。”

“三”字在福州话中和“生”同音,是吉利的字眼。因此,福州许多地名和店名都以“三”字开头,如地名有三叉街、三角井、三牧坊、三角埕等;布店有“三多”,点心店有“三成炳” “三成协”,等等。

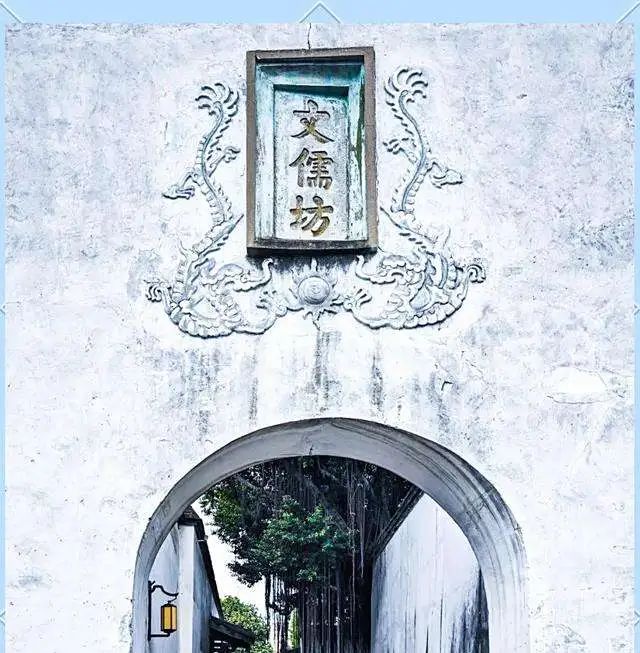

三坊七巷中的文儒坊在唐代时叫作山阴巷。古人取地名有一个原则:山之南为阳,山之北为阴;水之南为阴,水之北为阳。山阴指的是山之北,即闽山(乌山,亦称道山)之北。在宋代时,才更名为文儒坊,因为住有许多硕儒名士:宋代祭酒郑穆、明代抗倭名将张经等。

朱紫坊旧名三桥,宋代通奉大夫朱敏功居此。因朱氏兄弟四人皆登仕途,朱紫盈门,故名之。坊内有明代名士郑堂(即《闽都别记》里的机智人物郑唐)住宅,还有中山舰舰长萨师俊的故居。

扫一扫在手机上查看当前页面